根治术|机器人腹壁无切口全结肠切除联合直肠癌根治术使家族遗传息肉病伴癌变年轻患者成功获救治

作者:衣晓峰

一位29岁的家族性腺瘤性息肉病伴直肠癌的男患者,近日在哈尔滨医科大学附属第二医院结直肠肿瘤外科住院时,接受了汤庆超教授团队施行的4孔法达芬奇机器人腹部无辅助切口的全结肠切除联合直肠癌微创根治术,手术历时近10小时顺利完成,术后一周经过护理团队的精心护理,病人恢复正常顺利出院。

这位29岁的小伙子,数日前无明显诱因突然出现便血症状,呈鲜红色,在当地医院治疗未见明显效果,随即转往哈医大二院结直肠肿瘤外科寻求进一步诊治。哈尔滨医科大学附属第二医院IBD炎性肠病多学科协作组对这一病例做了详细的多学科MDT讨论,消化内科曲波主任团队、赵磊教授重新为该患者进行了肠镜检查和病理活检以及可疑癌变位置的纳米碳标记,肠镜下观察到整个结肠弥漫性分布了数百枚大大小小的息肉,直肠病理报告结果确诊恶变。CT检查发现患者直肠、乙状结肠、结肠肝曲、升结肠多发结节样增厚,直肠壁不均匀增厚,最厚约24毫米。询问家族史得知,其母亲因家族性腺瘤性息肉病去世。

经结直肠肿瘤外科汤庆超教授团队联合消化内科曲波教授团队对该患者病情进行综合评估和MDT讨论,决定行机器人平台腹部无切口的全结肠、直肠癌根治术联合术式,有助于减少出血和手术创伤,改善预后,提高术后生存和生活质量,使患者获益最大化。

文章插图

哈医大二院消化内科主任曲波教授进行肠镜下诊断及病理活检

文章插图

结直肠肿瘤外科和消化内科多学科联合完成达芬奇机器人腹部无辅助切口的全结肠切除联合直肠癌根治术

文章插图

结直肠肿瘤外科汤庆超主任医师带领团队进行手术

文章插图

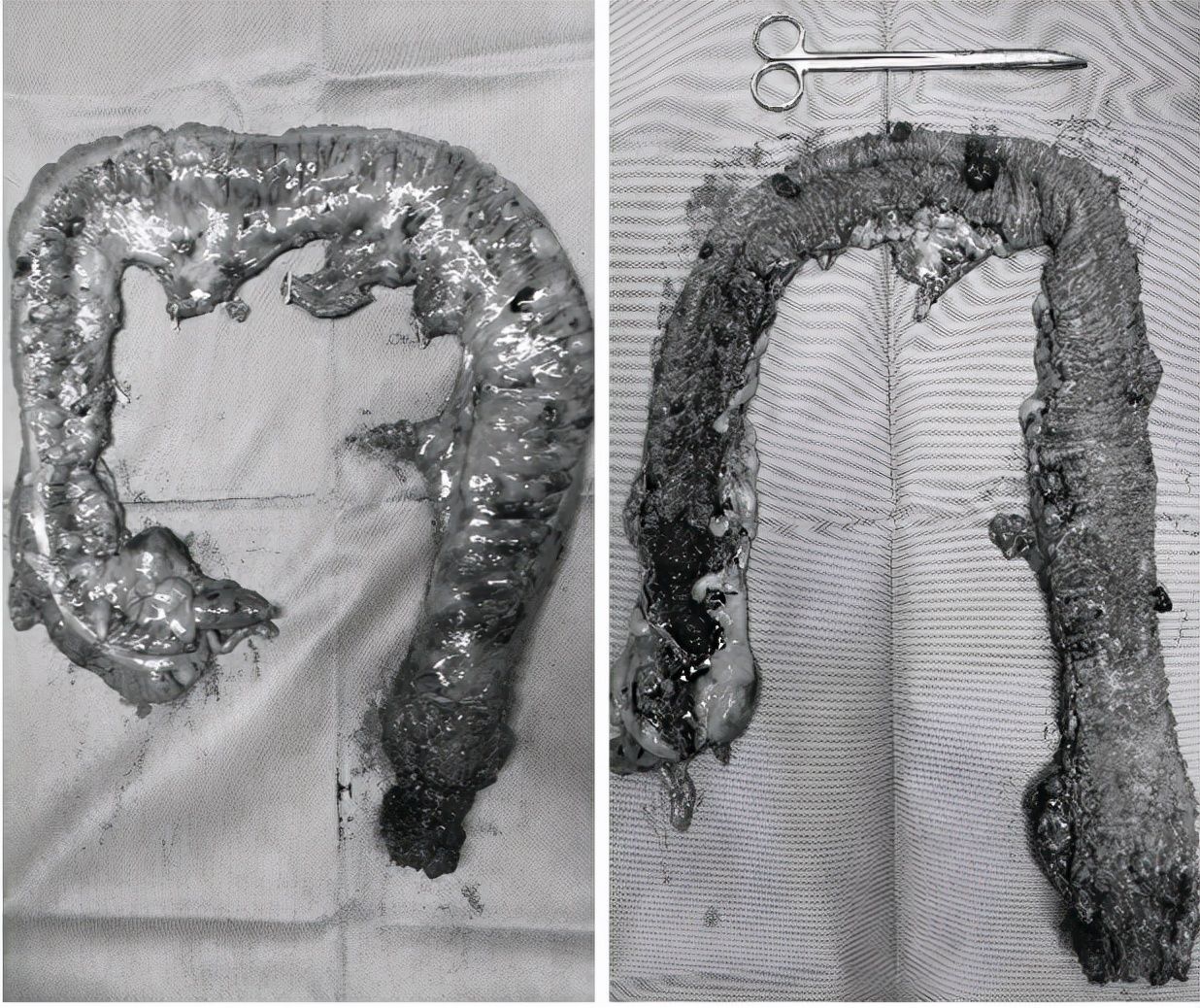

全结肠切除联合直肠癌根治术后标本

据了解,全结肠切除手术范围非常大,相当于右半结肠切除、横结肠切除、降结肠切除、乙状结肠切除联合直肠癌根治术等五个手术同期做,其难度可想而知。在麻醉科石伟东主任团队的密切配合下,由汤庆超教授主刀,马天翼、王玉柳明等8位医生共同努力,术中充分清扫恶变病灶区域淋巴结,同时为确保年轻病患术后功能,术中仔细保护了重要的盆腔植物神经,整体手术精细操作无出血,切除的标本经肛门拖出,腹壁除了4个戳卡孔外没有额外的辅助切口,将全结肠切除联合直肠癌根治手术的创伤降到最低,减少了腹壁切口可能带来的并发症,缩短了患者的下床和住院时间。术后患者疼痛感轻微,离床活动时间和排气时间早,三天开始进流食,一周内无发热无腹胀恢复半流食,顺利出院,术后病理回报为T3N1MO。

文章插图

采用4孔法完成的全结肠切除联合直肠癌根治术后腹壁无辅助切口

文章插图

达芬奇机器人手术团队、麻醉团队、护理团队合影

那么,什么是家族性腺瘤性息肉病?此病为何容易发生癌变?术后在接受采访人员采访时,汤庆超主任为读者做了科普解读。作为一组以结直肠多发腺瘤为特征的常染色体显性遗传的综合征,家族性腺瘤性息肉病(FAP)也被称为结肠息肉病、遗传性结肠息肉病、家族性多发性息肉病、结肠家族性息肉病、结肠腺瘤性息肉病等;考虑到这种疾病有遗传性家族史、腺瘤并不局限在结肠、且经常表现为一组疾病群,故被专家称为家族性腺瘤性息肉病。

- 老年性|白内障手术后 要注意这些

- 萝卜|肛瘘患者:“不想治了,我真的太痛了!”肛瘘手术到底有多痛?

- 【专家答疑】毛囊炎怎么根治

- 手术切除|查出癌症,就一定要手术切除?院士的肺腑之言,也许得听一听

- 粪便|牛拉稀像拉水一样怎么办?牛拉水样腹泻怎么治?这样做可以根治

- 两性常识 得了梅毒能根治吗

- 心脏|河源有位罕见“镜像人”!心脏长反还乱跳,手术要反着做

- 剪纸艺术|《自然·通讯》:受剪纸艺术启发,“精致”机器人抓手可提起蛋黄

- 济南市|济南市四院胃肠外科成功开展NOSES手术

- 急救|手术出血6280毫升!成都产科急救网络联动成功抢救高危孕妇