文章图片

瘟疫是中医对具有强烈传染性并能引起流行的急性传染病的统称 。 两千多年前的《黄帝内经》称之为“五疫” 。 明代吴又可在《温疫论》中总结其发病原因为感受天地间别有的一种异气 , 又称为疠气、杂气、戾气 。 尽管表述不尽相同 , 但历代医家一致认为这一类疾病具有传染性强、发病急、传变快、病状表现相似、危重死亡多发的致病特点 。 并且同一种瘟疫的致病特点、病程演变及临床表现具有高度的相似性 , 常呈现出群体性发病 , 也就是《黄帝内经》所说的“五疫之至 , 皆相染易 , 无问大小 , 病状相似” 。

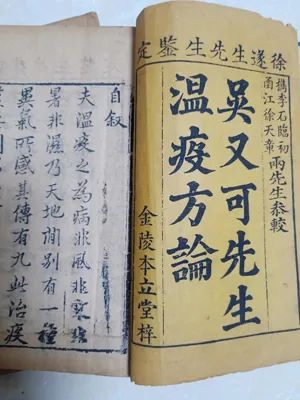

《吴又可先生瘟疫方论》

用通治方治疗瘟疫的理论依据

中医诊疗始于“辨病” , 成书于西汉的《五十二病方》是现存最早的体现“辨病论治”思想的医方书 。 《黄帝内经》确立了中医辨证体系 , 也是中医学“辨病论治”理论之起源 。 张仲景《伤寒杂病论》的六经辨证与杂病诊疗模式 , 奠定了中医辨病与辨证相结合的思想基础 。 古代中医学之“辨证论治”特点表现为以病为纲 , 以证为目 。 当西风东渐 , 汇通派医家开创中西医结合诊疗思路之后 , 随着科学技术的不断发展 , 现代中医临床应用西医疾病诊断结合中医辨证分型治疗的病证结合模式逐渐形成 。 此种诊疗模式貌似兼取中西医学之所长 , 然其忽略了对于中医学本身早已存在的“辨病论治”内涵的深入探讨与研究应用 。

马王堆汉墓帛书《五十二病方》

病是指以中医理论为指导 , 对患者症状、体征、病因、性质、部位及体质进行全面分析与辨别 , 进而作出疾病种类的诊断 , 它是中医对疾病本质的认识 。 证是疾病过程中对某一阶段或者某一类型的病理概括 , 一般由一组相对固定的、有内在联系的、能揭示疾病某一阶段或某一类型病变本质的症状和体征构成 , 反映阶段性的疾病本质 , 不能把握疾病总体病变规律 。 正因如此 , 瘟疫的防治须辨病论治与辨证论治相结合 , 辨病论治是主要模式 , 在病因、病理、病位都很明确的前提下 , 采用专病专方目标明确疗效更有保障;辨证论治是其必要补充 。

“通治方”是实现辨病论治的基本途径 , 通过辨病论治把握瘟疫的病因、病机及致病特点 , 针对瘟疫的核心病证 , 根据关键病因病机进行组方 , 而不是局限于零散的症状 , 这种有的放矢、直中核心的针对性用药 , 既避免了防治重点的偏移 , 又能有效截断病势、防止传变、保护易感人群 , 还能短时间内迅速覆盖大量人群 。 也正因如此 , “通治方”自古以来一直用于庞大的“病状相似”的患病人群 , 以有效改善症状并防止病情恶化 。 对于少数的素体虚弱、病情较重的人群 , 可以在“通治方”的基础上结合辨证论治进行加减 , 以应对由于个体差异出现的复杂多变的病情 。

在瘟疫发病之初 , 及早应用行之有效的通治方抗疫 , 历代皆为首善之选 。 金元四大家之一的李东垣创制普济消毒饮治疗大头瘟 , 世人皆称为“仙方” 。 同为金元四大家之一的朱丹溪创制“人中黄丸”治疗瘟疫 。 明代瘟疫大家吴又可创制达原饮等奇方 , 活人无数 。 近现代中医学家恽铁樵用麻杏石甘汤治疗猩红热 , 郭可明用白虎汤治疗流行性乙型脑炎 , 还有中医药治疗非典、流感、新冠肺炎等都有使用“通治方”抗疫的成功范例 。 以“通治方”防治瘟疫正体现了“辨病为先 , 辨证为辅”的瘟疫辨治特点 。

连花清瘟组方治新冠肺炎的依据

- 菠菜鸡蛋饼,配上蔬菜和鸡蛋,香、嫩,特别好吃

- 干豆角与腊肉一起炒,营养美味,不仅美味而且营养价值高

- 戒烟|吸烟四十余年两次患癌,专家说:均与吸烟相关

- 2022“早餐与营养论坛”:营养早餐应包含三类以上食物

- 膝盖经常出现疼痛现象,或与这4种疾病有关,需对症治疗

- 血压飘忽不定,未必就是高血压,还与这几个原因有关

- 香囊、面膜,悠悠药香里的中医传承与发展

- |经常喝牛奶与不喝牛奶的老年人相比,身体健康状况有什么差别?

- 梨的营养价值与功效,多吃梨可以治疗喉咙痛

- 山东省精神卫生中心与河口区精神卫生中心医联体合作签约暨合作医院揭牌仪式举行