精神障碍者|新闻8点见丨“天才儿子”金晓宇之外:精神障碍者的康复困境

新闻8点见,多一点洞见。每天早晚8点与你准时相约,眺望更大的世界。

“他有精神病吧!”这本身就是一句极具歧视和偏见色彩的语言。在日常人的生活中,如果身边出现精神疾病患者,大多会敬而远之。

这两日,《杭州男子从殡仪馆打来电话:能不能写写我们的天才儿子》在各大社交媒体上刷屏。这是一篇自述文章,讲述者是金性勇,他的孩子金晓宇命运多舛,在童年时一只眼睛因为事故失明,上高中时突然退学,随后精神出现状况,被诊断为躁狂抑郁症,后来考大学也被退档、退学。

文章插图

但是现在,越来越多的人了解到金晓宇,一位生于1972年的译者。他目前已翻译了20余部作品,有英文也有日文,所翻译的书跨小说、艺术和哲学等领域。

然而,如果没有父亲的自述文章,也就没有如此多的人突然知道“译者金晓宇”。不过,我们在这里更希望提出的是另一个问题:如果金晓宇生于一个普通家庭,父母没有大学教授同学,没有成为译者,在康复后能从事怎样的工作?

对于大多数人而言,这是一个需要勇气和想象力的设想,因为精神疾病患者即便康复,往往也远离人群,不在人们的关注视野之内。他们要么成为传奇人物,要么在看不见的地方被污名、被歧视。

精神康复者在社会污名化的环境中面临的困境和挑战,既有个体和群体歧视的因素,也有结构性的因素。那么,如何改善他们的生存处境呢?

国外已有的研究发现去污策略主要有三种,第一种是“抗议”,即通过各种创新的社会运动去呼吁、倡导实现精神康复者的合法权益;第二种是“接触”,即创造机会让社会人士面对面接触精神康复者,增进他们对精神疾病的认知、包容和接纳;第三种是“教育”,即开展各类精神疾病课程教育,科普精神健康常识,以减少社会恐慌。但是,Rüsch等人研究发现,这三种方式尚未能在有效性上得到一致的实证研究支持。阅读全文>>>

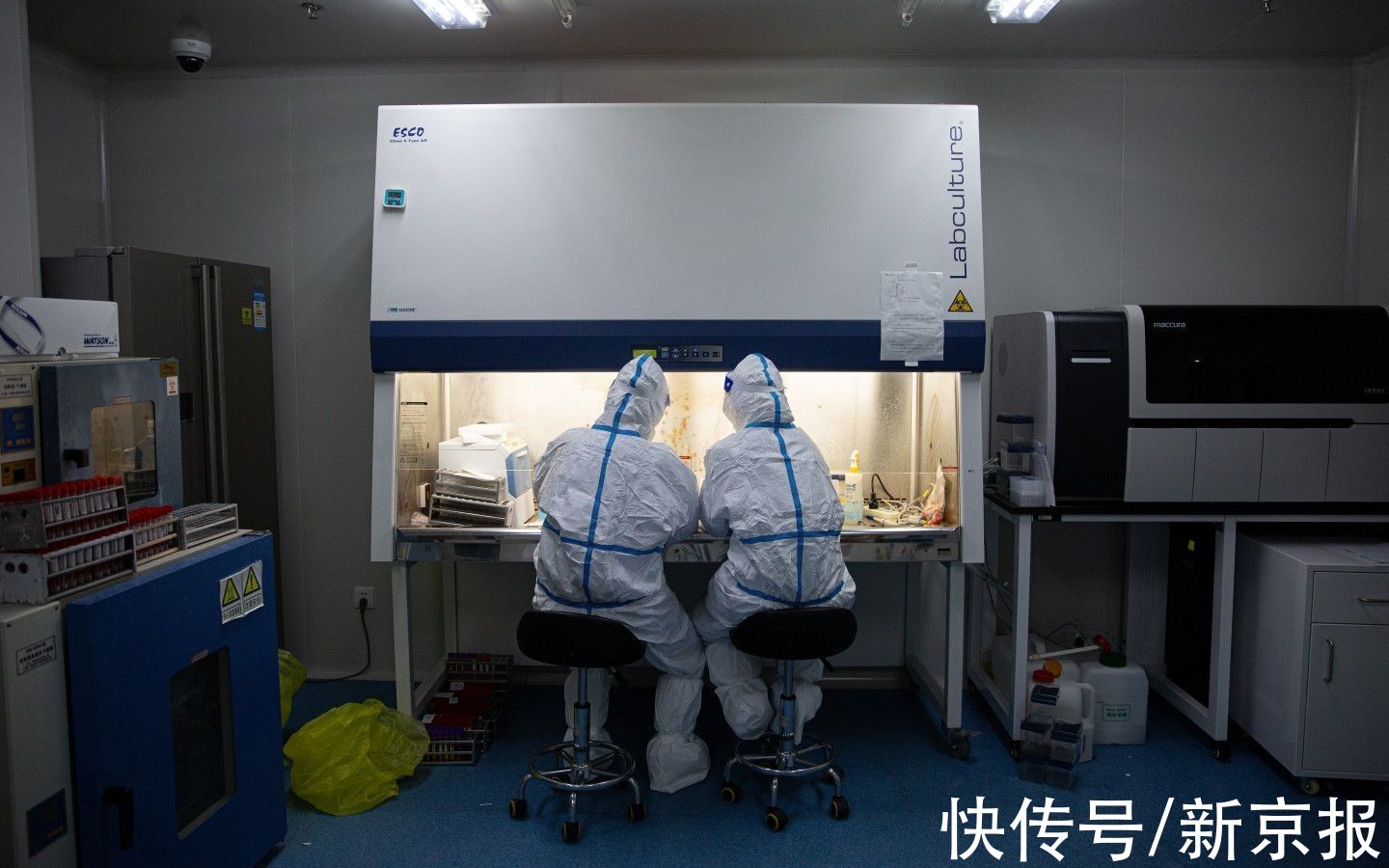

1月15日,海淀区报告了北京首例本土奥密克戎病例;1月17日,疾控部门公布了溯源进展:或与一件国际快件有关。溯源者为何将目光锁定物品?海淀区疾控中心主任江初揭秘此次溯源过程。

文章插图

江初说,在流调过程中,我们曾询问病例母亲,病例是否接触过境外人员或高风险人群,她很肯定地说没有。但是她很警觉,说病例曾拿过国外的邮件,这为我们提供了线索。从我们普遍的认知来说,物传人概率并不高。但是专家给了我们指导,非常坚决地说要追溯,我们就进一步针对物品进行溯源。这是第一个关键环节。

一般的快件,拆完了也就扔了,不会保存。病例所在的单位却把东西保存得很好,并且按照日期编码,放得整整齐齐,因此我们很快找到了原件。这是第二个关键环节。这个邮件放的时间比较久,检测的时候还是测出了病毒,这是第三。随后,从同来源的其他邮件中,又查出了类似的病毒,而且跟加拿大、美国方向的变异株高度同源。这是第四个关键环节。

【 精神障碍者|新闻8点见丨“天才儿子”金晓宇之外:精神障碍者的康复困境】这一溯源过程,但凡中间差了一环,线索就断掉了,后续可能要无休止地搜索。

根据病例体内检出的变异株测序,分析国内的数据库,都对不上,病例又没有接触过境外或高风险人群,物传人的概率就更高了;邮件发来地区所流行的毒株,和病例体内检出的毒株序列高度一致,这又进一步提示了源头,最终形成了疾控部门的溯源推论。阅读全文>>>

- 尿毒症|哪些降压药不伤肾高血压患者服药,牢记4个注意事项

- 曲度|睡觉不用枕头真的对身体好吗?颈椎病患者枕头选择的“3点”建议

- 新闻|四川资阳发现1例无症状感染者

- 疫情|宏利调查显示,中国内地消费者对于疫情前景更为乐观 健康与养老问题仍受关注

- 水西|天津市本轮首例本土新冠肺炎确诊患者治愈出院

- 来源|四川资阳发现1例无症状感染者,系入境闭环管理解除后人员

- 传播|幽门螺杆菌感染,到底该咋办?

- 本文转自:深圳新闻网今日探店:WANGZHA“ 即使排队|6.8元吃“王炸锅包肉”

- 水西|天津市本轮首例本土患者出院!她向医护深鞠一躬

- 首例|天津本轮首例本土新冠肺炎确诊患者今日治愈出院