央广网上海2月10日消息(采访人员杨静 林馥榆)日前 , 教育部公布第二批“全国高校黄大年式教师团队”认定结果 , 复旦大学附属中山医院心内科教师团队名列其中 。

心脏 , 曾是手术刀最难以触及的禁区 , 在方寸之地“穿针引线” , 容不得半点闪失 。 中山医院心内科教师团队在心脏的方寸之地 , 用创新破解着生命的密码 。 医者亦是师者 , 在课堂的三尺讲台 , 他们也用言传身教培育后起之秀 。

1999年 , 团队带头人葛均波怀着一颗赤诚之心 , 积极响应国家号召 , 放弃优厚待遇 , 辞去德国Essen大学血管内超声室主任的工作 , 回到中山医院心内科任职 。

文章图片

团队合影(央广网发 受访者供图)

近年来 , 在葛均波的带领下 , 团队以临床实际问题为着眼点 , 以国家卫生领域的重大需求为目标 , 以缺血性心脏病为重点攻关方向 , 并以此为突破点 , 开展辐射整个心血管疾病事件链的防控研究 , 尤其聚焦于缺血性心肌疾病的基础研究、应用基础研究和转化医学研究 。

历久弥新 , 积极促进医学自主创新

长期以来 , 团队在葛均波的带领下 , 致力于推动我国心血管疾病临床技术革新和科研成果转化 , 在血管内超声研究、新型冠脉支架研发、支架内再狭窄防治等领域取得一系列突破性成果 , 为提升我国心血管病学领域的国际学术地位做出了突出贡献 。

葛均波首次提出血管内超声诊断易损斑块的定量指标 , 已成为动脉粥样斑块性质识别的重要标志;首次发现心肌桥特异性超声学诊断指标“半月现象”和“指尖现象” , 使心肌桥的检出率由冠脉造影的0.5~2.5%提高到95%以上 , 并获得2006年国家科技进步二等奖 。 团队研发的国际首个可降解涂层新型冠脉支架 , 显著减少了传统支架的血栓发生率 , 该新型支架已在全国超过900家医疗机构获得应用 , 出口十余个国家 , 成为中国国产创新走出去的成功案例 , 该成果2006年被评为“863计划”新材料领域两项优秀研究成果之一 , 并获2011年国家技术发明奖二等奖 。 研发成功我国首个完全可降解冠脉支架“Xinsorb” , 引领了我国冠脉介入治疗的第四次革命 , 是我国具有自主知识产权的新型支架在国际上发出的最强音 。

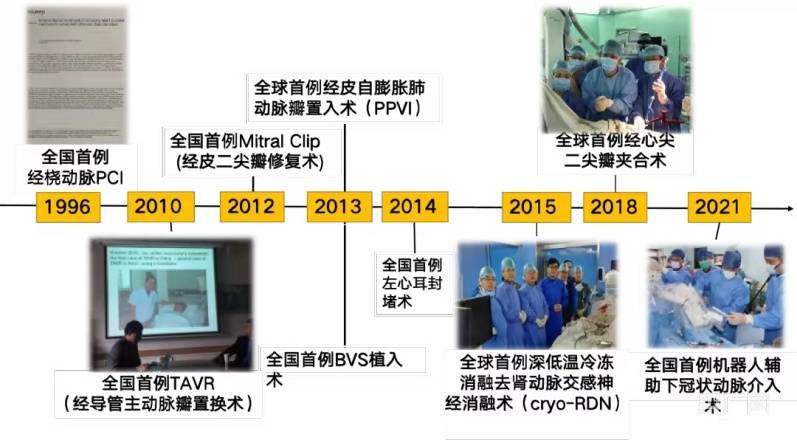

在技术创新方面 , 葛均波也率领团队成员多次实现业界首次:2005年 , 国际首创“逆向导引钢丝技术及其捕获技术”;2010年 , 实施国内首例经皮主动脉瓣置入术;2012年 , 应用MitraClip完成国内首例经皮二尖瓣成型术;2013年 , 实施国内首例经皮肺动脉瓣植入术;2014年 , 完成国内首例经皮左心耳封堵术;2015年 , 完成世界首例深低温冷冻消融去肾动脉交感神经术;2018年 , 完成世界首例经心尖二尖瓣夹合术;2021年 , 完成国内首例机器人辅助下冠状动脉介入术……

独行快、众行远 。 为了推动中国医学创新的整体进步 , 2015年 , 葛均波与团队牵头成立了全国首个以医生为主体的创新团体——中国心血管医生创新俱乐部(CCI) 。 目前该创新孵化平台已成为目前国内最具影响力的医生创新平台之一 , 推动了我国心血管医疗器械的自主创新进程 。

葛均波也把坚持创新的理念传递给自己的学生 , 他非常注重原创性 , 并经常告诫学生 , “出去讲课 , 尽量讲我们原创性的东西 , 用我们自己的资料 , 要带着临床实践中的科学问题开展基础和临床研究 , 国外的一些研究结论要批判地接受” 。

- 进行|肝硬化“上门”,身体会出现4种症状,不能掉以轻心

- 肝硬化|早期肝硬化,身上会“1疼2胀”,1个也没有,恭喜你,肝很健康

- 辽宁|辽宁新增本土“20+1”!佛山疾控最新提醒→

- 健康|中年是养命黄金期,如何健康养生?需做到“3快、4不、1坚持”

- 降脂|此菜是夏天里的“消炎菜”,3种吃法,降糖、降脂、提高免疫力

- 养生|【健康养生】假期吃得多,被“搅乱”的脾胃如何调理?

- 浙大|一顿吃10个菜,浙大男教授节后却能身轻如燕!他说:吃错不仅会变胖,更可怕的是老得快

- 文化|“送烟=送危害” 弘扬无烟文化 共度无烟健康佳节

- 节日|“节日综合征”来袭 医生来支招

- 辽宁|突发!辽宁本土“20+1”!多地发停业通告