文章图片

文章图片

中青报·中青网记者 王烨捷

最近 , 不少医生在各大社交平台上火了起来 。 有勇于向网红不当言论挑战的胸外科主任医师谭强 , 有帮着家属安慰病人的胰腺肿瘤大夫虞先濬 , 还有主打有趣幽默讲出病人难言之隐的泌尿内科医生邹鲁佳……大到一台棘手的手术、一场高端学术论坛 , 小到医院停车场情况、医学生要学几门课 , 医生在社交平台上的分享 , 颇受网友的喜爱 。

部分医生在社交平台上频频“露脸” , 对医学科普的传播效果到底怎么样?

图为国内首个《数字时代中国医生健康科普评价报告》专家研讨会现场 。 受访团队供图

近日 , 复旦大学发展研究院、复旦大学新闻学院、复旦大学全球传播全媒体研究院、复旦大学健康传播研究所联合主办国内首个《数字时代中国医生健康科普评价报告》专家研讨会 。 复旦大学新闻学院教授孙少晶团队和发展研究院研究员王帆团队历时半年多 , 通过对抖音、微博、微信三大社交媒体平台健康科普内容的分析 , 完成了这一报告 。

【网红医生多了,医学科普仍面临“四不”挑战】这份报告的研究对象 , 是经研究团队分析判断后确定的认证为医生的930个抖音账号、10346个微博账号和排名前200位的医学微信公众号 。

报告发现 , 医生科普近几年呈现出蓬勃发展趋势 。 以微博上认证为医生的账号为例 , 超过1/4的账号为近3年新注册的 。 微博、抖音、微信3大数字平台上的健康科普内容数量增长明显 , 其中微博上头部医生账号发帖最高的超过10000条 , 抖音平台上头部医生账号发表的科普视频数量最高超过2000个 , 微信平台上头部医生账号发文数量超过3000篇 。

医生账号所属科室占比的曲线图 。 受访团队供图

医生的科普力量高度集中在北京、上海、广东等地区 。 其中 , 专科医院医生在微博平台占比相对较高 , 综合医院医生在抖音平台占比更大 , 外科、内科、中医科在抖音、微信平台上更加普遍 。 值得一提的是 , 整形科医生由于数量众多 , 被研究团队单列成为一个方阵 , 这一群体医生在微博上注册的账号占比超过30% , 数量呈绝对优势状态 , “碾压”其他科室的医生 。

“我们也发现一些医生在不同平台上提供的个人信息存在出入和差异 。 ”王帆告诉记者 , 研究发现 , 医生常用单位认证、职业服饰、真人头像、称号奖项等内容 , 配以跨平台、多账号、多媒体形式进行个性化展示 , 这一方面显示了医生们的亲民形象 , 另一方面也具有专业权威性 。 但小部分医生的账号经研究团队鉴别 , 存在“过度营销或虚假宣传”等隐患 。

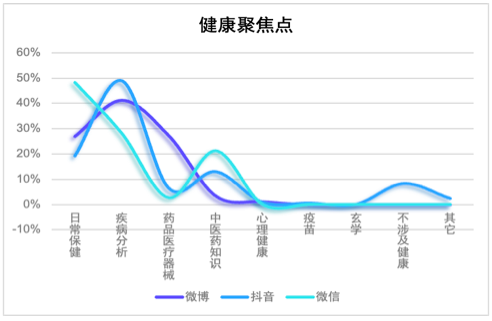

王帆介绍 , 目前各大平台上有关慢性疾病与生活方式的健康科普内容比较丰富 , 而隐性健康话题如心理健康问题的可见性与关注度明显不足 。

在阅读量较高的内容中 , 日常保健与疾病分析占比较高 , 癌症、中医药知识内容占较大比例 , 而心理疾病、疫苗等主题的内容相对较少 。

团队还发现一些问题:一些专业话题依然存在未“出圈”的现象 , 一些科普内容语言风格过于晦涩 , 甚至直接摘抄自古代药典 , 解释与转译不到位;一些医学专业术语与民间流行医疗术语交叉混合 , 造成语义混乱 。

不同领域聚焦点受关注度的曲线图 。 受访团队供图

报告还发现 , 部分医生在社交平台上开展用户付费的医疗服务 , 包括线上问诊、带货直播、内容付费等 。 “这种做法实际上是拓展了医疗服务渠道 , 利于更好满足公众的医疗需求 。 ”王帆介绍 , 研究团队同时发现部分“医学科普”与“广告营销”之间存在“界限模糊”的问题 , 这种现象可能会挑战健康科普的专业权威性 , “数字平台上健康科普与商业化医疗服务的平衡是一个需要重视的问题” 。

- 吃完饭就躺着容易生病吗?医生:不仅不长胖,可能还有1个好处

- 为什么胰腺癌逐年增多?医生:若身体出现四种迹象,建议尽早筛查

- 羊肉是高尿酸的发物吗?医生:若不想肾走“下坡路”,少吃这5物

- 女性绝经后,会“断崖式”衰老吗?医生:4物要舍得吃,或有帮助

- 对辖区慢性病人和老年病人提供上门诊疗服务,家庭医生贴心守护居民健康

- 为什么整形医生更喜欢推荐脂肪填充?

- 白萝卜是结节的“加速剂”吗?医生:不想结节癌变,尽量少吃3物

- 医生提醒:胰腺癌来临并非悄无声息,吃饭出现3种异常,尽早检查

- 血脂高者:猪蹄、鸡蛋和牛奶,哪个可以吃?别乱猜,医生说出答案

- 6种食物不可二次加热,医生嘱咐:吃不完就扔,怕浪费得不偿失