【 骆清铭|周斌/骆清铭合作揭示哺乳动物新生期心脏冠状动脉生成新机制】冠状动脉疾病发病率近年来一直呈上升态势,如今已经成为人类健康的头号杀手。冠状动脉疾病患者大多数丧失劳动力,其中心肌梗死的致残率达到50%,严重危害人民的生命和健康。冠状动脉可以向心脏供给氧气和营养物质,从而维持心脏正常的生理功能。然而,当冠状动脉发生病变,如血管壁发生动脉粥样硬化,管腔迅速发生持久而完全的闭塞,导致冠状动脉供血急剧减少或者中断,使相应的心肌持久而严重地急性缺血,从而引发心肌梗死。关于冠状动脉疾病引起心肌梗死和心衰的研究很多,如何提高损伤心脏的供血机能已是该领域的研究热点。因此,揭示冠状动脉的生成方式,阐明冠状动脉形成的分子机制,将有助于人们进一步了解冠状动脉疾病,并为心脏损伤后血管新生治疗提供新的策略或方法。

目前认为,发育过程中心脏的冠状动脉内皮细胞主要来源于静脉窦和心内膜。由静脉窦来源的冠状血管,定义为第一群冠状血管群(1st CVP),主要分布在心脏的外侧心肌壁。而心内膜来源的血管(2nd CVP)主要分布在心脏的内侧心肌壁以及室间隔。这些不同来源的血管内皮细胞经过增殖、分化及重塑等过程形成冠状血管丛。目前观点认为,冠状动脉主要由第一群冠状血管内皮迁移、聚集、合并及动脉化形成,新生期心脏的冠状动脉形成是否有其他新的生成方式仍需进一步研究。

2022年2月4日,国际学术期刊Circulation Research以封面文章发表了中国科学院分子细胞科学卓越创新中心周斌研究组和海南大学骆清铭研究组题为Extension of Endocardium-derived Vessels Generate Coronary Arteries in Neonates的最新研究成果。在该研究中,他们发现了新生期小鼠冠状动脉生成的新方式,心内膜来源的管状结构通过向外扩张、动脉化等一系列过程生成横跨心脏内外侧壁的心肌层冠状动脉,而这一过程受到Mettl3和Notch信号通路的调控。进一步研究发现生成的冠状动脉可以持续到成年,在心脏损伤如心肌梗死中发挥重要的保护作用。该研究利用多种单/双同源重组酶介导的谱系示踪技术,并结合荧光显微光学切片断层成像fMOST技术,清晰地展示了新生期小鼠心脏中冠状动脉生成新方式,为损伤心脏的血管修复和治疗提供新的研究方向,也为心血管再生医学提供了新思路。

文章插图

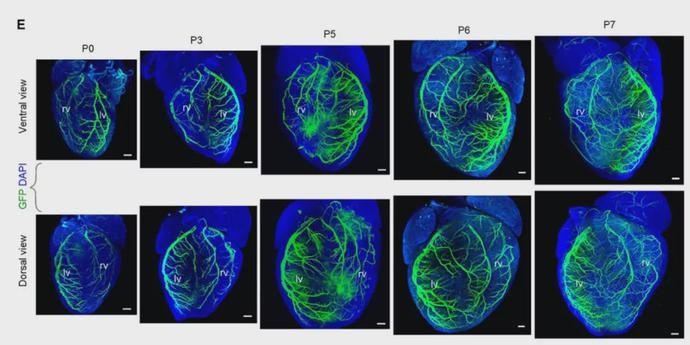

为了系统地研究新生期心脏中冠状动脉血管发育过程和生成方式,研究者首先利用Tie2 Cre;CX40-LSL-GFP双谱系示踪系统,结合组织透明化及光片荧光显微成像处理,清晰地解析了冠状动脉在新生期小鼠心脏中的发育过程。研究者发现,新生小鼠心脏中的心肌层中的冠状动脉数量会随着心脏的发育而增多,随着时间的推移,比较出生后3天和出生后7天的小鼠心脏,会发现这一过程中心脏内侧壁的冠状动脉明显增多(如下图),那这些冠状动脉来源于哪里呢?这为研究者进一步的研究提供了方向。

文章插图

前期相关研究认为,冠状动脉主要由分散的内皮细胞通过血管新生、迁移、聚集、重塑形成。在胚胎期,1st CVP的内皮细胞可以通过迁移、融合、分化为冠状动脉。为了标记这一群来源的冠状血管,研究者构建了Apln-CreER小鼠,通过谱系示踪发现1st CVP冠状动脉主要分布在心脏外侧壁心肌层中,并在出生后一周随着心脏发育进一步扩张。通过免疫荧光染色发现,在出生后7天的心脏中,1st CVP和2nd CVP的血管内皮细胞分别位于心脏心室壁外侧和内侧。但发现在1st CVP区域出现了一些未被Apln标记的冠状动脉,而这些未被Apln标记的冠状动脉持续到成体小鼠心脏。利用Apj CreER谱系示踪小鼠,我们发现了同样的情况。这群存在于心脏1st CVP区域内但未被Apln/Apj-Cre标记的冠状动脉来源于哪里呢?为了研究这一群冠状动脉来源,研究者利用心内膜特异性的Npr3-CreER小鼠进行谱系示踪,检测心内膜是否贡献到这一群特殊的冠状动脉内皮细胞。他莫昔芬诱导处理怀孕13.5天的小鼠,收集出生后0天到28天的小鼠心脏样本,对出生后3天和 5天的样本进行检测,发现在心脏1st CVP 区域存在心内膜来源的管道或索道状结构,经过染色发现,这一群细胞既不表达成熟血管标记FABP4和Pdgfb,也没有招募血管平滑肌细胞,因此并不是冠状动脉。而检测出生后7天,14天,28天以及成体小鼠心脏样本,可以发现在1st CVP 区域存在心内膜来源的冠状动脉。研究者将出现在出生后3天和5天的这一特殊结构称为“前体冠状动脉索道”。研究者进一步发现,前体冠状动脉索道相较于周边的血管内皮,具有更高的细胞外基质基因和动脉形态发生的相关基因的表达,而且出生后5天以后才能够具有成熟的血管功能,能够完全连接到循环系统。综上,研究者确定了1st CVP 区域存在心内膜来源的冠状动脉,而这一动脉是由心内膜来源的前体冠状动脉索道向外延伸生成的。为了进一步证明这一结论,研究者将谱系示踪技术和透明化技术相结合,收集他莫昔芬诱导处理的Npr3-CreER小鼠心脏,在整体心脏中清晰地观察到前体冠状动脉索道在出生后五天的小鼠心脏外侧肌肉层出现,更多的被标记的冠状动脉出现在出生后7天以及28天。综上,心内膜形成了1st CVP 区域早期的前体冠状动脉索道,随着心脏的发育过程,前体冠状动脉索道通过随后的动脉化形成成熟的冠状动脉,将1st CVP和2nd CVP两个不同起源的冠状血管群有效连接在一起。

- 芹菜|药物降压谨防四大误区

- 本文转自:天山网天山网讯(记者 王琦铭 通讯员 张桂萍 杨昌洪 报道)“这两朵花挤在一起...|胡小桃的“桃园”新春桃花朵朵开

- 本文转自:浙江日报浙江新闻客户端 共享联盟宁海站 徐铭怿 胡丹丹 仇丹娅 记者 陈醉2月...|宁海万亩西兰花抢收忙

- 郝铭鉴|涨知识!“福”和“褔”是同一个字吗?大部分人都错了

- 重症|怀匠医之心 铭责任担当——郑大一附院南院区心血管内科CCU开诊啦

- 本文转自:映象网信阳新闻映象网讯(大象新闻记者 吴彦飞 通讯员 袁志磊 徐铭)寒冬时节|信阳市浉河区董家河镇:村美民富产业兴

- 养生铭|万病源于堵!2个地方轻轻转一转:就能打通淤堵,疏通12条经络!

- 人气“四爷”何晟铭揭秘养心法

- 山东省抗癌协会|【“求卓路·医者心”系列报道③】王强:铭志肝胆 无畏挑战

- “精、气、神”三宝 看孙思邈的养生铭