文章图片

文章图片

放眼世界上整个医学界 , 都找不出来脉诊这样独树一帜的绝技 , 脉诊堪称中医的一个符号 , 国家的瑰宝 。

虽然西医上也有测量脉搏察病的方法 , 但是和中医脉诊比起来简直不在同一个层次 。 西医脉搏只是一个简单的统计 , 而中医脉诊拥有一套完善的理论体系 。

中医脉诊外行人看来非常神奇 , 仅凭三根手指一搭脉搏就可知五脏六腑的情况 , 将你的病情说出个八九不离十 , 让人觉得神秘不已 , 其实中医脉诊并不神奇反而很朴实 。

脉诊实际上就是运用生活中的一些事物和现象分析演绎形成的 , 不过也正是因此 , 能够真正学会领悟脉学精髓的人很少 , 所以即使朴实也很难传承 。

那么神奇的中医脉诊 , 为何会没落了呢?这得从一个重要人物 , 西晋太医王叔和说起 。

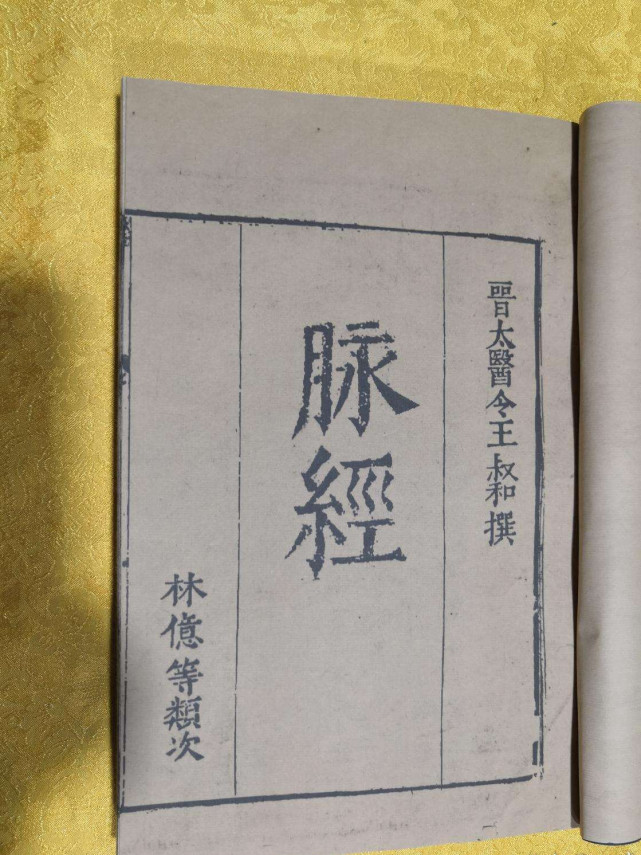

王叔和是将脉学从学术升高到学科的第一人 , 堪称中医界殿堂级般的人物 。 他将残缺不全的《伤寒杂病论》整理完善 , 又撰写了《脉经》这本我国现今存在的第一部脉学专著 。

虽然在我国脉诊从扁鹊时代就已经开始使用了 , 但是在汉魏晋时期却并不被医家重用 。 因为一旦临床诊断不明 , 对于病人来说实在是件太过危险的事情 , 而想要解决这个问题 , 就急需一部脉学专著对些进行指导运用 , 让脉诊得以重视 。

【绿豆|神奇的中医脉诊,为何会没落?名医王叔和的一句话或已道出真相】于是王叔和担起了此大任 , 他将扁鹊、仓公、张仲景和华佗等古代大医的脉学论述进行融汇 , 加上自己的临床心得 , 最终编写了这部著名的脉学专著 , 此书一经刊出 , 一直持续影响着中医的诊断和治疗 。

不仅如此 , 《脉经》还影响着国外 , 在日本是将它列为医学的必修课程的 , 经西藏流入印度等阿拉伯国家后 , 对于西欧的脉学发展也有所影响 。

《脉经》的自序中有一段话:“脉理精微 , 其体难辨 , 弦紧浮芤 , 展转相类 , 在心易了 , 指下难明” , 意思是脉理不好分辨 , 哪怕是心里已经明白了 , 但是脉诊之时还是会将脉理混肴不清 。

这就让很多领悟不了脉诊的人有了不学的借口 。

很多人一旦遇难就轻易放弃 , 认为连王叔和这样的大师都说难懂 , 初学者更不用说了 。 古往今来本身懂得脉诊的医生就不多 , 加上西医东渐 , 中医脉诊受此冲击就越发没落了 。

如果不是自序所说“在心易了 , 指下难明”的心理暗示 , 激起好奇心学习中医脉诊的人 , 只要肯坚持下去 , 其实想要学会并不难 。

学习脉诊就要有竹子生长的精神 。 竹子在前四年的长速是非常慢的 , 每年只少少地长个三厘米 , 但是从第五年开始 , 竹子就会以每天30厘米的速度快速生长 , 只需六周就能长到15米 。

因为在竹子的前四年它生长重点在于扎根 , 当地下根系繁衍庞大后 , 到了第五年才能让竹子顺利长到10多米高 。

而学习脉诊也要像竹子一样 , 前三年努力扎根 , 读懂脉诊里所有的知识点 , 到了第四年再将学懂学熟的知识运用到临床上 , 观察到上千例病患的脉搏后 , 就会对脉诊做到了如指掌 , 运用自如了 。

所以说学习脉诊并不难 , 难得就是坚持和努力 。 如果你对脉诊也感兴趣 , 可以学习下面这本《脉诊一学就会》 。

- |胡群峰团队:这几种不良的饮食习惯也可能诱发癌症!

- 在希望的田野上 河南罗山火龙果新鲜上市红红火火助力乡村振兴

- 抽血后按压几分钟,才是正确的?大多数人不知道

- 孩子的积食如何快速消化呢,5个非常有效的方法

- “钱报善基金”为快递小哥牛爱兵筹得43万余元,小哥正面临“感染性休克的危险”

- 肺病|延长寿命50%!肠道益生菌可能是人类长寿与健康的关键

- 1型糖友的控糖故事,讲述自己的控糖秘诀,照顾好自己最重要

- 牛奶|牛奶中全是防腐剂,不仅有毒还致癌?3种“假牛奶”才真的要少喝

- 一分钟测试,了解你的大脑记忆力得几分?

- 一种不致命却很烦人的疾病