虽然 , 可以在肝脏之外的其他组织和不同的免疫细胞中检测到乙肝病毒(HBV) , 但乙肝病毒属于嗜肝DNA病毒 , 主要是嗜肝病毒 。 接下来我们通过介绍HBV生命周期来描述合适的药物靶点 。

文章图片

乙肝表面抗原抑制剂开发 , 单纯降HBsAg是否有益 , 科学界尚无定论

HBV主要通过转运多肽(NTCP)受体的牛磺胆酸钠进入肝细胞 。 进入肝细胞后 , 病毒基因组的松弛环状DNA在细胞核中释放 。 HBV病毒粒子由基于脂质的球形结构形成 , 可检测到三种包膜蛋白(小、中、大) 。 含有受体结合结构域的大包膜蛋白 , 通过受体介导的内吞作用参与病毒进入细胞质的过程 , 因此 , 它在病毒进入肝细胞中至关重要 。

【水平|乙肝表面抗原抑制剂开发,单纯降HBsAg是否有益,科学界尚无定论】在细胞质中 , 形成了HBV的松弛环状DNA(cccDNA)基因组 。 病毒基因组进入肝细胞核是通过微管介导的转运介导的 。 各种宿主因子帮助rcDNA在细胞核中转化为共价闭合环状DNA(cccDNA) 。 这些cccDNA , 代表着一种稳定的微型染色体 。

当细胞代谢或其他需求需要时 , cccDNA被转录成前基因组RNA(pgRNA) 。 随后将其翻译成核衣壳蛋白 , 并作为cccDNA合成的模板 。 最后 , 带有部分双链HBVDNA的核衣壳被包裹起来 , 病毒粒子被分泌出来 。 一部分核衣壳被回收到细胞核中 , rcDNA再次转化为cccDNA , 所以 , cccDNA库可以多年来一直保持不变!探索rcDNA、pgRNA以及cccDNA的产生对于新药开发都很重要 。

来自:Replicor公司

文章图片

乙肝表面抗原(HBsAg)是慢性乙肝重要抗原 , 它还是HBV感染最有用的标志物 。 HBsAg在肝细胞的细胞质中产生 , 并释放到血液中 。 然而 , HBsAg主要来源于非传染性HBV亚病毒颗粒(SVP) 。 因此 , HBsAg的产生并不代表病毒载量 。 过量的HBsAg似乎还是导致慢性乙肝免疫受损的原因 。

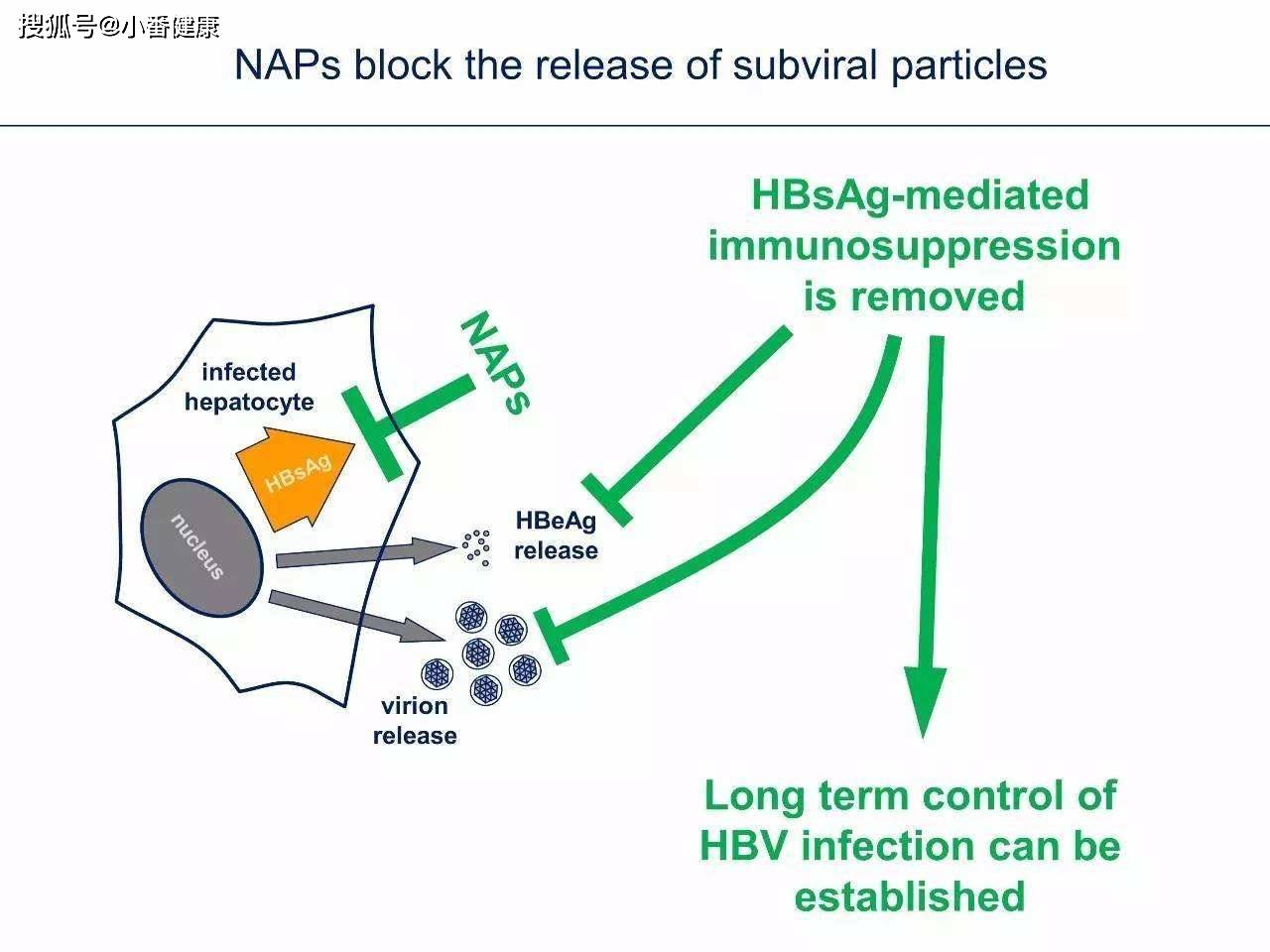

基于上述发现 , 科学家研发了乙肝表面抗原分泌抑制剂 , 以此为药物靶点的核酸聚合物 REP 2139 具有代表性 。 从作用原理看 , 研发REP 2139的目的是为了阻止感染性肝细胞释放HBsAg 。 通过使用这些聚合物 , 可以让慢乙肝血液中的HBsAg水平下降 。

但在表面抗原抑制剂研发过程中 , 科学家也遇到了一些困惑 。 例如 , 在一些乙肝表面抗原水平较高的CHB中 , 他们没有表现出肝损伤的直接证据;目前为止 , 也还未观察到REP 2139具有帮助CHB恢复免疫的试验数据支持 。 因此 , 乙肝表面抗原水平的降低 , 如何有助于治愈HBV的 , 目前科学界尚无定论 , 而CHB的发病机制也并不依赖于乙肝表面抗原水平 。

文章图片

小番健康结语:想要研发新药 , 先必须充分了解这种疾病的发病机制 。 科学家设想通过药物靶向抑制乙肝表面抗原释放的思路 , 这个思路需要弄清楚的是 , 乙肝发病机制一直以来并不是依赖乙肝表面抗原水平的高或低 。 单纯地作为一种表面抗原抑制剂来开发 , 总体上不及小核酸药物设计思路前沿 。

针对乙肝病毒开发创新疗法 , 应该可以根除不同形式的HBV , 也包括cccDNA 。 通过药物来靶点cccDNA也已有正在临床前阶段的候选药物 , 当然它们还要进行1、2和3期临床开发来证明它们的有效性和安全性 。

- 治疗|2030年真能消灭乙肝吗?仅剩下10年了,大部分乙肝病友觉着不现实

- 不控制饮食,只运动能瘦下来吗?学习3个方法,提升新陈代谢水平

- 运动员|辟谣|肌肉围度决定力量水平?并非如此,训练差异化才是关键因素

- 运动|卧推没保护就无法提高训练水平?并非如此,科学的训练要素告诉你

- 阴性|体内有乙肝,为何有人坚持吃药都没好转,有人没吃药却痊愈了?

- 肝脏|39岁小三阳发病后的懊悔:如果能回到5年前,我不会让乙肝发病

- 肝脏|携带乙肝别担心,做到3点,或可让你远离肝硬化和肝癌,值得一看

- 肝脏|体内的乙肝,如果进展为肝硬化了,身体会有什么信号?医生告诉你

- 水平|体检查出血脂异常?医生:做出4个改变,可以化险为夷

- 治疗|乙肝新药NASVAC,已在国外注册免疫药物,研发走多学科合作之路