文章图片

“两个铁球同时落地”的故事有了一个新版本——这儿有两粒盐 , 一粒是实心的 , 一粒是空心的 , 你来猜一猜 , 哪一粒更咸 , 哪一粒对健康更友善?

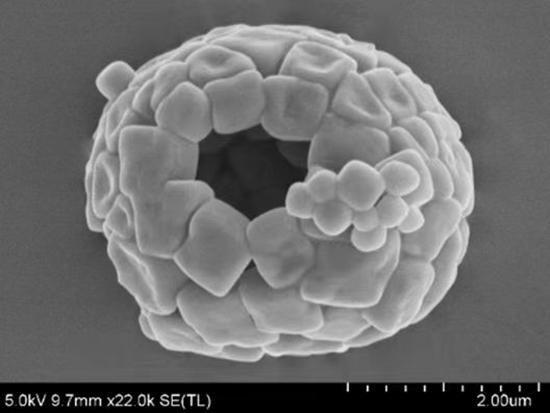

在中国农业大学 , 教授李媛带着学生把盐“掏空了” 。 这群食品科学与营养工程学院的研究人员 , 将普通的晶体盐 , 处理成微小的、中空的“盐球” 。 这些小球的粒径只有5微米 , 几乎是普通食盐粒的百分之一 。 在某种意义上 , 它们就是披着“盐皮”的空气 , 然而对人类的味觉来说 , 它们比普通食盐更“咸” 。

这意味着 , 我们或许可以一边享受“重口味”的美食风格 , 一边“减盐” 。

2022年10月24日 , 山东滨州无棣县 , 工人正在收获秋盐 。 视觉中国供图

味觉游戏

那些小盐球堆积在一起 , 看上去就像雪白的面粉 。 因为空心 , 它们轻盈 , 吹口气 , 便在空气中散若水雾 。 撒一撮在嘴里 , 如针尖触碰舌尖 , 顿觉刺激 , 且咸味在口腔中停留良久 。

相比之下 , 普通食盐 , 要达到这个咸度 , 得放更多的量 。

这是一场味觉游戏 。

李媛解释 , 人之所以能吃到咸味 , 是因为舌头上的味蕾 , 分布着感知各种味道的通道 。 食盐中的钠离子 , 溶于唾液后能进入咸味通道 。 质量相等的盐 , 如果体积更大 , 颗粒数量更多 , 接触味蕾的盐粒 , 表面积就会显著变大 。

“相当于把钠离子‘平铺’在味蕾上 。 ”李媛说 , 这意味着更多钠离子可以直接溶于唾液 , 进入咸味通道 , “从理论上来讲 , 把盐做成中空的小球 , 就能用更少的钠离子创造更咸的味觉 。 ”空心结构则能延长钠离子在口腔的滞留时间 , 让咸味的余韵更加悠长 。

自古以来 , “食盐国控” , 从未改变 , 这种调味品 , 看似至为日常 , 也是至为重要 。 只不过随着生产力发展、社会进步 , 对普通老百姓而言 , 它不再难得 , 甚至可能需要少吃点 。

盐的主要成分是氯化钠 , 人体内摄入过多钠 , 会对血压、肾脏产生不良影响 。 最新发布的《中国居民膳食指南(2022)》建议11岁以上的中国居民每人每天摄入不超过5克的盐 。 一包净重135克的薯片 , 含盐量大概1克多 , 吃一包 , 就把推荐摄入盐量的五分之一吃掉了 。

过去40年期间 , 中国成年人平均每天吃9.3克盐 。 英国伦敦玛丽女王大学医学院的研究人员 , 用中国当前地区、人口、年龄、盐摄入量、血压、疾病等数据编制模型 , 他们预测 , 如果能在1年内持续达到人均减盐1克 , 可有效减少人们患高血压的风险 , 使人平均收缩压降低约1.2毫米汞柱 。 根据他们的模型 , 如果坚持这一减盐目标 , 到2030年 , 中国可预防近900万例心脏病和中风病例 , 并挽救400万人的生命 。

中国人需要“减盐” , 势在必行 , 然而 , 热爱美食的我们 , 谁能放弃那浓郁的小炒、入味儿的卤菜、香辣的火锅、鲜美的汤汁……有没有一种办法 , 让舌头吃得“咸” , 但不让身体承受“咸”的代价呢?

提出这个问题不难 , 但替换或减少食品中盐的使用量并不容易 , 市面上没有一种像木糖醇一样的东西 , 能代替洒在薯片上、凉菜上的、辣条上的盐 。

李媛(右一)和学生在一起 。 受访者供图

更多贡献咸味 , 更少造成负担

李媛自称“脑洞大” , 总在追求“创新”“发明” 。 在中国农业大学完成本科学业后 , 她前往荷兰继续深造 , 选择“食品胶体与物理化学”方向攻读博士学位 。

- 经常喝“巴戟天”,身体会有什么好处?中医讲:或能改善3个问题

- 悄悄“偷走”男性寿命的4种行为,一个比一个难缠,你占了几个?

- 豆制品是痛风的“催化剂”?提醒:该少吃的是4种食物,早做了解

- 血型能决定寿命?美国60万人研究:A型血的人或“天生”更易中风

- 为什么三伏天适合减肥?6个方法让你在这个夏天变成“皮包骨”

- “举旗无力,交代快”,西地那非没效果?三个绝招,帮你做个猛男

- 吃播“四巨头”两年去世俩,胖猴仔减肥保平安,恩克照旧狂吃肉

- 男人身上这3个地方越“热”,说明你的肾越好,不符合的赶紧补!

- 女人后腰上的“两个凹点”到底是什么?并不是每个人都有,要珍惜

- “千年古方”祛寒湿又温脾胃,减肥也能轻松应对